Der Amoklauf von München 2016

Eine arbeitsreiche Woche lag hinter mir. Ich hatte die Top-Nachricht zum Wirtschaftskrimi um Internet-Millionär Thomas Wagner (ab-in-den Urlaub.de) geschrieben und herausgefunden, wie das BKA die Terrorlage nach dem Axt-Anschlag im Regionalzug bei Würzburg einschätzt. Den Freitagnachmittag hatte ich mir für meine Familie freigehalten. Zusammen mit Frau und Tochter radelte ich in einen Biergarten im Herzen von München, freute mich auf eine kühle Mass und Hendl. Die Kastanien waren in Sichtweite, man hörte Gläser klirren und das fröhliche Gemurmel hunderter Menschen. Um 18.37 Uhr, ich hatte gerade die Fahrräder angeschlossen, klingelte das Handy. Ein FOCUS-Kollege berichtete von einem Anschlag mit mehreren Toten am Olympia-Einkaufszentrum. Ich beruhigte meine mit den Tränen kämpfende Tochter (die am nächsten Tag ihren Geburtstag feiern wollte und zehn Freundinnen zum Minigolf eingeladen hatte – ausgerechnet in den Olympiapark!), verabschiedete mich von meiner Frau, schwang mich aufs Bike und fuhr etwa sechs Kilometer zum Tatort. Ich recherchierte bis tief in die Nacht und produzierte schließlich mit vielen fleißigen Kollegen einen neuen, aktualisierten FOCUS-Titel: „München, Freitag, 22. Juli 2016 / Exklusiv: Der Polizeifunk im Wortprotokoll“ – eine Ausgabe, die deutschlandweit große Beachtung und viele zusätzliche Leser fand. Der Kindergeburtstag fand übrigens trotzdem statt. Ich hatte es meiner Tochter versprochen. Statt zum Minigolf im Olympiapark trafen sich die Mädels zum Bowling.

Der Prozess um die Terrorzelle NSU

Der im Mai 2013 gestartete Prozess um die Verbrechen der rechtsextremen Terrororganisation „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) wird nicht nur in Deutschland mit großem Interesse verfolgt. Auch internationale Medien berichten intensiv über die juristische Aufarbeitung der beispiellosen Mordserie. Allen voran türkische Zeitungen, schließlich stammt der überwiegende Teil der Opfer aus der Türkei. Kurz vor Beginn des Verhandlungs-Marathons am Münchner Oberlandesgericht bat ein Journalist der „Hürriyet“ – die auflagenstarke Tageszeitung hatte keinen der begehrten Presseplätze im Gerichtssaal erhalten – deutsche Justizreporter um ein kurzes Statement vom ersten Verhandlungstag, auch mich. Ich schrieb unter anderem: „Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe ist mir egal. Ihr Schicksal berührt mich nicht. Ich fühle mit den Familien der Getöteten und wünsche ihnen viel Kraft. Sie haben Anspruch darauf, Antworten zu bekommen. Aber viele Fragen werden bleiben.“ Die Beträge der deutschen Berichterstatter füllten mehrere Seiten, und erstaunt stellte ich fest, dass mein Bild für das Titelblatt ausgewählt worden war. Mein damaliger Chefredakteur beim FOCUS, der von dem Gastbeitrag nichts wusste, war am Kiosk leicht überrascht, fand die Aktion aber gut.

Der FOCUS – immer ganz nah dran…

Im Sommer 2012 startete unser Nachrichtenmagazin eine neue Marken-Kampagne unter dem Slogan „Das Entscheidende im FOCUS“. Teil der Werbung waren Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft, aber auch leitende Redakteure und Reporter des Magazins. Sie sollten zeigen, wofür FOCUS steht: geradliniger Journalismus mit Nachrichten- und Nutzwert.

Der Amoklauf von Winnenden 2009

Ich saß im Zug nach Baden-Baden. Dort wollte ich eine Story zum bevorstehenden Nato-Gipfel recherchieren. Kurz vor Ankunft klingelte mein Telefon. Ich erhielt die Nachricht, ein Jugendlicher sei Amok gelaufen und habe an einer Schule mehrere Menschen getötet. Den Namen der Kleinstadt, in der sich das Drama ereignete, hatte ich nie zuvor gehört. „Winnenden bei Stuttgart“ kritzelte ich mit blauem Kugelschreiber in meinen Block, riss die Seite heraus und stopfte sie in die Hosentasche. An der nächsten Station stieg ich aus, mietete ein Auto und raste Richtung Winnenden. Unterwegs schnappte ich via Radio die neuesten Meldungen auf und telefonierte mit Informanten. Ich erfuhr den – bis dahin öffentlich nicht bekannten – Namen und die Adresse des mutmaßlichen Täters. Tatsächlich befanden sich bei meiner Ankunft am elterlichen Wohnhaus des jungen Mannes noch keine Journalisten. Lediglich einige wenige Polizisten sperrten die Auffahrt zum Grundstück ab. In den nächsten Stunden beobachtete ich die Spurensammler der Kripo bei ihrer Arbeit. Ich sprach mit Fahndern, befragte Nachbarn und Schüler, die gerade aus Winnenden zurückkehrten. Stück für Stück trug ich Informationen zusammen, nicht nur über den Täter, auch über Opfer. Am folgenden Abend stand ich im Kinderzimmer eines Mädchens, das bei dem Amoklauf gestorben war. Zunächst begegneten mir die Eltern mit Misstrauen. Sie nahmen meine Visitenkarte und riefen in der FOCUS-Chefredaktion an. Erst nachdem man ihnen bestätigte, wer ich bin, berichteten sie mir von ihrer verlorenen Tochter. Sie erzählten eine fröhliche, heitere, durch und durch lebensbejahende Geschichte, eine Geschichte, die am 11. März 2009 abrupt endete. Das Schicksal der Schülerin und das unfassbare Leid der Eltern habe ich nicht nur im FOCUS beschrieben, sondern auch im Buch „Der letzte Schultag – Die Amoktat von Winnenden“. Darin rekonstruiere ich anhand von Polizei- und Justizakten sowie Augenzeugenberichten die Tat und ihre Vorgeschichte. Zudem versuche ich Antworten zu geben auf drängende Fragen, die sich nach solch einem Großverbrechen stellen.

Der Amoklauf von Erfurt 2002

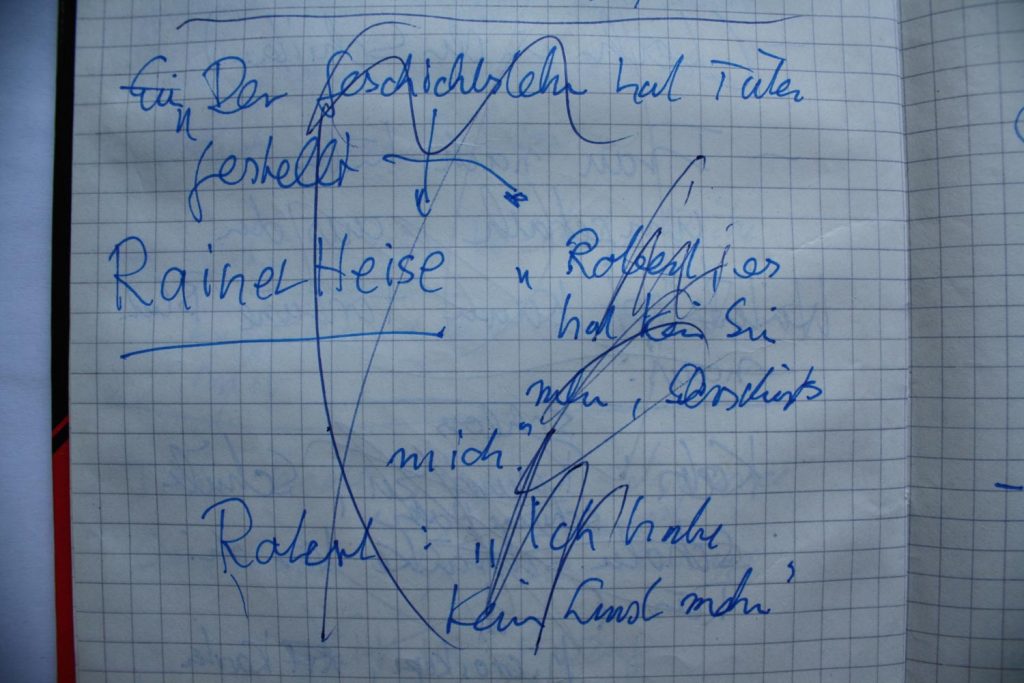

Der 26. April 2002 war ein Freitag, sonnig und angenehm mild. Ich kann mich gut daran erinnern, weil ich mir das erste Mal in meiner Zeit beim FOCUS freigenommen hatte. Am frühen Morgen war ich von München nach Thüringen gefahren, um einige Dinge zu erledigen, unter anderem im Garten. Mein Telefon lag, während ich Rasen mähte, in Hörweite. Gegen Mittag meldete sich ein Kollege, der mich auf eine Eilmeldung hinwies, die gerade über den Ticker lief: Schüsse an Erfurter Schule, mehrere Tote, Lage noch unklar. Ich ließ alles stehen und liegen, zog mich um und verabschiedete mich von meiner Familie. Anderthalb Stunden später stand ich vor dem Erfurter Gutenberg-Gymnasium, das von der Polizei abgesperrt worden war. Vor den Flatterbändern versammelten sich, sichtlich geschockt, Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Viele weinten, spendeten sich gegenseitig Trost. Inmitten der Menge begegnete ich einer Gruppe von Schülern, die sich aufgewühlt unterhielten. Ich bekam ein paar Wortfetzen mit und bat sie in einen Hauseingang, wo wir uns halbwegs ungestört unterhalten konnten. Schnell stellte sich heraus, dass sie Augenzeugen des Verbrechens – ein 19-jähriger Ex-Schüler hatte 16 Menschen und sich selbst erschossen – waren. Ich notierte ihre Wahrnehmungen und das, was sie im Austausch mit überlebenden Klassenkameraden und Lehrern in Erfahrung gebracht hatten. Dabei schilderten sie auch eine Schlüsselszene gegen Ende des Amoklaufs: die Begegnung zwischen Attentäter Robert Steinhäuser und dem Geschichts- und Kunstlehrer Rainer Heise. Der Pädagoge, so die Schüler, soll den Todesschützen gestoppt und damit weiteres Blutvergießen verhindert haben. Am späten Abend faxte ich meinen mehrseitigen Bericht in die Münchner FOCUS-Zentrale. Überraschenderweise blieb uns die Meldung vom Disput zwischen Steinhäuser und Heise bis zur Veröffentlichung am nächsten Tag exklusiv erhalten, danach brachen alle Dämme. Heise, von vielen Medien zunächst als „Held von Erfurt“ bejubelt, wurde öffentlich beschimpft und als Lügner dargestellt. Als ich ihn vier Monate später zum Interview traf, klagte Heise, er sei „moralisch vergewaltigt“ worden. Er erhob schwere Vorwürfe gegen seinen Arbeitgeber, die Erfurter Polizei und den damaligen Bundesinnenminister Otto Schily. Sie hätten ihn „diskreditiert“ und damit die Stimmung gegen ihn „angeheizt“. Herr Heise tat mir leid, zumal sich seine nachprüfbaren Schilderungen im Nachhinein als korrekt erwiesen.

Die Selbstverbrennung eines Pfarrers in der DDR

Eine alte Journalisten-Weisheit besagt, dass die besten Geschichten auf der Straße liegen. Gemeint ist, dass Reporter sich unter die Leute mischen und ihnen zuhören sollen – im Lottoladen, an der Tankstelle, im Ortsverband einer Partei, auf dem Fußballplatz, im Hundezüchterverein, in der Kneipe. Dort erfährt man ständig neue und interessante Dinge. Ich selbst stieß in einem Wirtshaus auf eine Geschichte, die prägend für mein Berufsleben werden sollte. Es war Anfang 1991, gut ein Jahr nach dem Mauerfall. Zusammen mit einem Freund zechte ich in einer Kneipe meiner Heimatstadt Gera, kein schönes Lokal und nicht unsere erste Station an diesem Abend. Jedenfalls setzte sich kurz vor Ausschankschluss ein älterer Herr zu uns. Der Mann hatte einiges intus und sah nicht sehr fröhlich aus. Er jammerte über die neuen Zeiten und klagte, von nun an werde es bergab gehen, er selbst sei bald arbeitslos. Auf die Frage, was er beruflich mache, schob er seine braune Lederjacke ein Stück beiseite, worauf eine am Gürtel befestigte Pistole zum Vorschein kam. Der Mann erklärte, er arbeite seit vielen Jahren bei der (damals noch existierenden) Staatssicherheit. Nach einem kurzen Innehalten und einer letzten Runde Bier beugte sich der Mann zu mir herüber, schaute mich mit großen, geröteten Augen an und sagte einen Satz, den ich nie vergessen werden: „Brüsewitz lebt!“ Auf Nachfrage wiederholte er ihn. Da ich nicht wusste, wen oder was er meinte, erklärte er mir, es handele sich um Oskar Brüsewitz, einen Pfarrer, der sich 1976 in der DDR aus Protest gegen das kommunistische Regime selbst verbrannt hat – aber, wie gesagt, „heute noch lebt“. Wenn ich mehr erfahren wolle, müsse ich mich am nächsten Tag mit ihm treffen, an einer Straßenbahn-Haltestelle. Als ich dort ankam, wartete er bereits mit einem Nylon-Einkaufsbeutel in der Hand. Der Mann erzählte mir von der Beerdigung des Pfarrers und behauptete, Brüsewitz habe damals nicht im Sarg gelegen: „Der Sarg war viel zu leicht.“ Dann nannte er mir noch einige Namen von Leuten, bei denen ich nachfragen könne. Natürlich ging ich der Sache nach. Ich fand jenen Notfall-Mediziner, der den Pfarrer damals behandelt hatte, sprach mit Leuten aus der Gemeinde, Kirchenfunktionären, Familienmitgliedern, Freunden, Zeitzeugen, Stasimitarbeitern. Einen Beleg dafür, dass der Geistliche 25 Jahre nach dem Fanal noch lebte, habe ich zwar nicht gefunden. Doch am Ende konnte ich die dramatische (und von den DDR-Oberen verschwiegene) Geschichte um den mutigen Pfarrer Brüsewitz rekonstruieren. Der Artikel „In Brand gesteckt, um wachzurütteln“ wurde mit dem Theodor-Wolff-Preis 1991 ausgezeichnet.

Ein Dokument (leider) aus ferner Zeit

In einem Schuhkarton im Keller aufbewahrt, überstand er sämtliche Schadensereignisse (Hausbrand, Überschwemmungen, Insektenfraß) der vergangenen 26 Jahre: Mein erster Presse-Ausweis – Nr. 054 – als junger Redakteur der „Ostthüringer Nachrichten“, vormals „Volkswacht“, heute „Ostthüringer Zeitung“. Unterzeichnet hat ihn übrigens mein Mentor, der langjährige Sportchef und später demokratisch (!) von der Redaktion gewählte Chefredakteur Ullrich Erzigkeit. Vielen Dank für die schöne, spannende und lehrreiche Zeit!